Manifestazioni Riconosciute dalla Chiesa Cattolica di San Michele Arcangelo

La Chiesa Cattolica ha sempre esercitato un attento discernimento riguardo alle apparizioni e ai miracoli, inclusi quelli attribuiti a San Michele Arcangelo. Questo percorso di cautela teologica e spiritualità ha portato al riconoscimento di alcuni eventi come segni divini. Esplorare il rapporto della Chiesa con tali fenomeni rivela un aspetto cruciale della sua interazione con il sacro e la fede popolare.

Di seguito, la lista dei Miracoli ed apparizioni attribuite dai Cattolici all’Arcangelo Michele

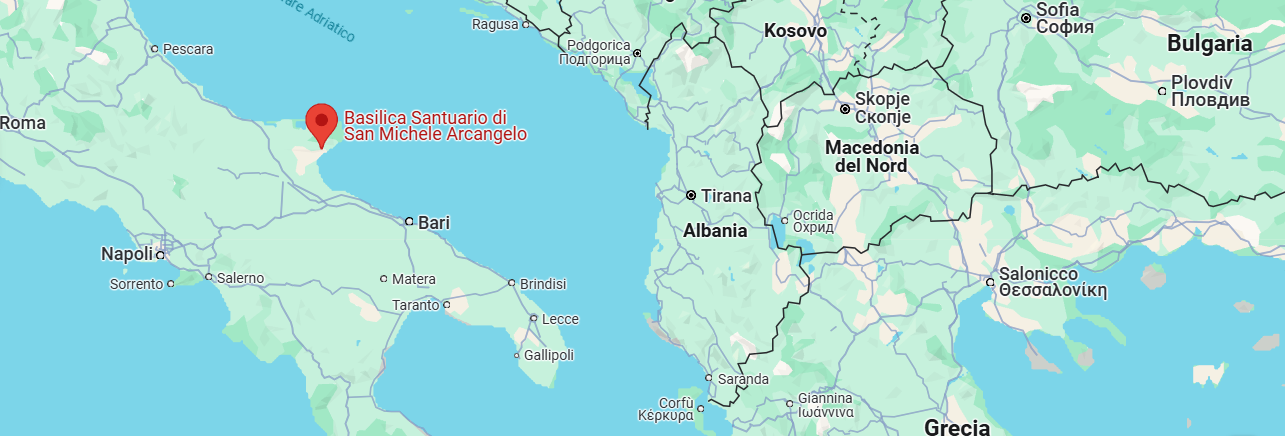

1. Prima Apparizione sul Monte Gargano (490 d.C.) – Monte Sant’Angelo, Italia

Descrizione:

La prima apparizione di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano (Monte Sant’Angelo), datata tradizionalmente al 490 d.C., è nota nella tradizione come l’episodio del “toro” ed è il primo di una serie di eventi prodigiosi che hanno consacrato questo luogo come uno dei principali santuari micaelici al mondo. La vicenda si svolge nei pressi di Siponto, l’attuale Manfredonia, in Puglia, in un’area montuosa e selvaggia che sarebbe poi diventata simbolo della presenza celeste dell’Arcangelo.

Protagonista iniziale è un ricco signore locale di nome Gargano, il cui nome, secondo la leggenda, avrebbe dato origine a quello del monte. Questi, proprietario di una vasta mandria, perse un giorno il suo toro più prezioso. Dopo una lunga ricerca, l’animale fu ritrovato fermo all’ingresso di una grotta nascosta tra le rocce del monte, un luogo impervio e isolato. Stupito e forse irritato dalla situazione, Gargano ordinò a un servo di colpire il toro con una freccia per spingerlo a uscire o punirlo. Tuttavia, accadde un prodigio: la freccia, scagliata con forza, si voltò inspiegabilmente a mezz’aria e tornò indietro, ferendo il servo che l’aveva lanciata. Questo evento straordinario, interpretato come un intervento divino, scosse profondamente i presenti e si diffuse rapidamente tra la popolazione di Siponto.

Il vescovo della città, Lorenzo Maiorano, uomo di profonda fede e guida spirituale della comunità, fu informato dell’accaduto. Riconoscendo nel prodigio un possibile segno celeste, si ritirò in preghiera per chiedere a Dio una spiegazione. Dopo tre giorni di digiuno e suppliche, San Michele Arcangelo gli apparve in una visione luminosa, presentandosi come il capo delle milizie celesti. Con voce solenne, dichiarò: “Io sono Michele, Arcangelo di Dio. Questa grotta è sotto la mia protezione. È il luogo che ho scelto perché gli uomini vi preghino e vi trovino perdono”. Con queste parole, l’Arcangelo designò la grotta come santuario, promettendo la sua intercessione per i fedeli che vi si sarebbero recati.

Spinto dalla rivelazione, il vescovo organizzò una processione fino al monte, accompagnato dal clero e dal popolo. Giunti alla grotta, trovarono un ambiente naturale che sembrava già predisposto alla sacralità: le sue pareti rocciose e le formazioni stalattitiche evocavano un altare spontaneo, un luogo non costruito da mani umane. Questo aspetto, unito alla dichiarazione di San Michele, fece sì che la grotta non venisse consacrata con un rito terreno, ma fosse considerata già santificata dall’Arcangelo stesso, un tratto distintivo che si collega anche alla terza apparizione del 493 d.C., quando Michele confermò questa dedicazione divina.

Riconoscimento:

L’apparizione è ufficialmente riconosciuta dalla Chiesa Cattolica come un evento autentico e fondativo del culto di San Michele. La grotta divenne il cuore del Santuario di San Michele Arcangelo, noto anche come “Celeste Basilica” per la sua consacrazione celeste, un titolo unico nella cristianità. Monte Sant’Angelo è tuttora meta di pellegrinaggi e rappresenta il primo capitolo di una serie di interventi dell’Arcangelo sul Monte Gargano, come le successive apparizioni del 492 e 493 d.C., che ne rafforzarono il significato spirituale.

Fonte:

La narrazione è tramandata dal Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano, un testo agiografico medievale che raccoglie le tradizioni orali dell’epoca, attribuibile a monaci locali. Questo documento, pur con qualche variazione nei dettagli, è la base storica e religiosa dell’evento.

2. Seconda Apparizione sul Monte Gargano (492 d.C.) – Vittoria contro i nemici, Monte Sant’Angelo, Italia

Descrizione:

La seconda apparizione di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano, avvenuta nel 492 d.C., si colloca appena due anni dopo il primo evento prodigioso del “toro” e rappresenta un momento cruciale nella storia del santuario di Monte Sant’Angelo e della comunità di Siponto. Questo episodio è noto come la “vittoria contro i nemici” e testimonia il ruolo di San Michele non solo come protettore spirituale, ma anche come difensore terreno del popolo cristiano contro le minacce esterne.

Il contesto storico vede Siponto, un antico porto romano sulla costa pugliese, sotto pressione da parte di forze ostili. Le cronache identificano questi nemici come “Longobardi pagani”, anche se alcuni studiosi suggeriscono che potrebbero essere stati Ostrogoti o altre tribù barbare presenti nell’Italia meridionale durante il periodo di transizione post-romana. La città, indebolita e minacciata, si trovava in una situazione di grave pericolo, con il rischio di essere sopraffatta. Fu in questo frangente che il vescovo Lorenzo Maiorano, già protagonista della prima apparizione a Monte Sant’Angelo, si rivolse nuovamente in preghiera a San Michele, implorando il suo intervento.

Secondo la tradizione, l’Arcangelo apparve al vescovo in una visione, confermando la sua protezione sul Monte Gargano e sul santuario di Monte Sant’Angelo, oltre che sulla comunità di Siponto. Con voce autorevole, San Michele promise la vittoria contro i nemici e diede un’indicazione precisa: i cristiani avrebbero dovuto affrontare il nemico “all’ora quarta del giorno” (corrispondente circa alle 10 del mattino secondo il computo romano delle ore). Questo dettaglio non era casuale: l’ora quarta, vicina al culmine della luce solare, simboleggiava la potenza divina che avrebbe trionfato sulle tenebre del paganesimo.

Il giorno della battaglia, fissato per l’8 maggio, si verificò un evento straordinario nei pressi di Monte Sant’Angelo. Mentre le truppe di Siponto, guidate dalla fede e dal coraggio ispirato dal vescovo, si scontravano con i nemici, un violento temporale si abbatté sul campo di combattimento. Fulmini, tuoni e scosse di terremoto colpirono con precisione gli avversari, seminando panico e distruzione tra le loro file. La tradizione narra che il cielo stesso sembrò aprirsi, con lampi accecanti che alcuni interpretarono come la spada fiammeggiante di San Michele in azione. Gli assalitori, sopraffatti dal fenomeno naturale e dalla resistenza dei difensori, furono messi in fuga, lasciando Siponto salva e vittoriosa.

Questo intervento prodigioso fu attribuito all’intercessione diretta di San Michele, consolidando la sua fama di guerriero celeste e protettore dei fedeli. La vittoria dell’8 maggio non fu solo un trionfo militare, ma un segno tangibile della presenza divina sul Monte Gargano e a Monte Sant’Angelo, che rafforzò il legame tra l’Arcangelo e il popolo locale.

Riconoscimento:

La Chiesa Cattolica ha ufficialmente riconosciuto questa apparizione come autentica, considerandola una testimonianza della potenza di San Michele come difensore della fede. L’evento assunse un’importanza tale che, secoli dopo, papa Pio V istituì la Festa dell’Apparizione di San Michele, fissata proprio all’8 maggio, per commemorare questa vittoria miracolosa avvenuta nei pressi di Monte Sant’Angelo. La ricorrenza liturgica, inizialmente legata al Monte Gargano, si diffuse poi in altre parti della cristianità, sottolineando il ruolo universale dell’Arcangelo.

Fonte:

La narrazione della seconda apparizione è tramandata dagli Atti della Chiesa Sipontina, una raccolta di documenti ecclesiastici locali, e da alcune cronache longobarde che, pur frammentarie, confermano il conflitto e il suo esito straordinario. Queste fonti, integrate dalla tradizione orale, sono state preservate e ampliate nei testi agiografici medievali legati al culto di San Michele a Monte Sant’Angelo.

3. Terza Apparizione sul Monte Gargano (493 d.C.) – Dedicazione della grotta, Monte Sant’Angelo, Italia

Descrizione:

La terza apparizione di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano, avvenuta nel 493 d.C., segue di un anno la vittoria miracolosa contro i nemici e rappresenta il culmine del processo di consacrazione divina del santuario di Monte Sant’Angelo. Questo episodio, noto come la “dedicazione della grotta”, sancisce definitivamente il luogo come spazio sacro scelto e benedetto dall’Arcangelo stesso, distinguendolo da ogni altro santuario cristiano per la sua origine celeste.

Dopo il trionfo dell’8 maggio 492 d.C., attribuito all’intervento di San Michele, il vescovo Lorenzo Maiorano decise di rendere grazie a Dio e all’Arcangelo per la protezione ricevuta. La grotta sul Monte Gargano, già teatro della prima apparizione e simbolo della presenza divina, era diventata un punto di riferimento spirituale per la comunità di Siponto. Spinto dalla devozione e dal desiderio di formalizzare il culto, il vescovo pianificò una cerimonia di consacrazione ufficiale per dedicare il sito a San Michele. Secondo la tradizione, Lorenzo si preparò con digiuni e preghiere, coinvolgendo il clero e i fedeli in un atto solenne che avrebbe trasformato la grotta in una basilica cristiana.

Tuttavia, la notte prima della cerimonia, San Michele apparve al vescovo in sogno. L’Arcangelo, descritto come una figura luminosa e imponente, si presentò con un messaggio chiaro e inequivocabile: “Non è necessario che tu consacri questa grotta. Io stesso l’ho scelta e l’ho già consacrata con la mia presenza. Entra con il tuo popolo e celebra i divini misteri in questo luogo che è mio”. Con queste parole, San Michele rivelò che la grotta non richiedeva un rito umano per essere santificata, poiché era già stata benedetta dalla sua autorità celeste durante la prima apparizione del 490 d.C. Questo intervento sottolineava la natura unica del santuario di Monte Sant’Angelo, che non sarebbe stato consacrato da mani mortali, ma direttamente dal capo delle milizie angeliche.

Il mattino seguente, il 29 settembre 493 d.C., il vescovo obbedì al comando ricevuto. Accompagnato da una processione di fedeli, clero e, secondo alcune versioni, anche altri vescovi della regione, Lorenzo entrò nella grotta sul Monte Gargano. Qui trovò, come narrato dalla tradizione, segni della presenza divina: un altare naturale formato da stalattiti e stalagmiti, un’impronta attribuita a San Michele sulla roccia e un’atmosfera di profonda sacralità. La prima messa celebrata in quel luogo segnò l’inizio ufficiale del culto nel santuario, che da allora prese il nome di “Celeste Basilica” per la sua consacrazione diretta dall’Arcangelo.

Questo evento rafforzò il legame tra San Michele e Monte Sant’Angelo, consolidando la grotta come meta di pellegrinaggio e simbolo di protezione divina. La data del 29 settembre, scelta per la dedicazione, divenne una ricorrenza fondamentale nella liturgia cristiana, celebrata ancora oggi come la festa di San Michele Arcangelo.

Riconoscimento:

La Chiesa Cattolica ha ufficialmente riconosciuto questa apparizione come autentica, considerandola il completamento del ciclo delle prime tre apparizioni sul Monte Gargano. Il 29 settembre, festa liturgica dedicata a San Michele e agli arcangeli, è collegato non solo a questa dedicazione, ma anche al culto universale dell’Arcangelo come protettore della Chiesa. Il santuario di Monte Sant’Angelo, grazie a questo evento, è rimasto un luogo di devozione unico, visitato nei secoli da santi, papi e pellegrini.

Fonte:

La narrazione della terza apparizione si basa sulla tradizione liturgica della Chiesa e sui testi agiografici garganici, tramandati oralmente e poi raccolti in documenti medievali. Sebbene non esista un’unica fonte scritta coeva come per la prima apparizione, il racconto è stato codificato nel Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano e nelle cronache locali, che ne attestano l’importanza spirituale e storica.

4. Apparizione a Roma durante la peste (590 d.C.) – Castel Sant’Angelo, Roma, Italia

Descrizione:

L’apparizione di San Michele Arcangelo a Roma nel 590 d.C. è uno degli episodi più celebri e simbolici legati al culto dell’Arcangelo, avvenuto in un momento di estrema crisi per la città eterna. Questo evento, associato alla fine di una devastante epidemia di peste, segnò un tournant nella storia spirituale di Roma e trasformò il Mausoleo di Adriano in un luogo dedicato alla protezione celeste di San Michele.

L’Italia, e Roma in particolare, era allora sconvolta da una serie di calamità: la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, le invasioni barbariche e, nel 590 d.C., una peste bubbonica che decimava la popolazione. La città, ridotta a un’ombra della sua antica grandezza, era immersa nel caos e nella disperazione, con cadaveri che si accumulavano lungo le strade e un senso di abbandono che pesava sui sopravvissuti. In questo contesto drammatico, papa Gregorio I, noto come Gregorio Magno, assunse il pontificato nel settembre del 590 d.C. e si fece subito promotore di un’azione spirituale per implorare la misericordia divina.

Gregorio organizzò una solenne processione penitenziale attraverso le strade di Roma, coinvolgendo clero e popolo in un atto di fede collettivo. La tradizione narra che, mentre la processione attraversava il Tevere e si avvicinava al Mausoleo di Adriano – una massiccia fortezza circolare costruita originariamente come tomba dall’imperatore Adriano nel II secolo – il papa alzò gli occhi verso la sommità della struttura. Fu allora che avvenne il prodigio: San Michele Arcangelo apparve in una visione, splendente di luce e rivestito della sua armatura celeste. L’Arcangelo era in piedi sulla cima del mausoleo e, con un gesto solenne, rinfoderò la sua spada fiammeggiante, che fino a quel momento era stata sguainata come simbolo del castigo divino. Questo atto fu interpretato da Gregorio e dai presenti come un segno inequivocabile: la collera di Dio si era placata, e la peste, che aveva mietuto innumerevoli vite, stava per cessare.

Secondo alcune versioni, l’apparizione fu accompagnata da un coro di voci angeliche che intonavano il Regina Coeli, un inno di gioia e speranza che Gregorio stesso avrebbe poi integrato nella liturgia. La visione si diffuse rapidamente tra la folla, infondendo coraggio e rinnovando la fede dei romani. Nei giorni successivi, l’epidemia iniziò effettivamente a regredire, confermando il significato del gesto di San Michele come annuncio di salvezza.

L’evento ebbe un impatto duraturo: il Mausoleo di Adriano, fino ad allora un monumento pagano e successivamente usato come fortezza, fu ribattezzato “Castel Sant’Angelo” in onore dell’Arcangelo Michele. Per perpetuare la memoria del miracolo, una statua di San Michele, raffigurato nell’atto di rinfoderare la spada, fu collocata sulla sommità della struttura, dove si trova ancora oggi nella sua versione bronzea realizzata nel XVIII secolo da Peter Anton von Verschaffelt (sostituendo una precedente statua marmorea).

Riconoscimento:

La Chiesa Cattolica ha riconosciuto ufficialmente questa apparizione come un evento autentico, celebrandolo come una testimonianza della protezione di San Michele sulla città di Roma e sull’intera cristianità. Il cambiamento del nome del mausoleo in “Castel Sant’Angelo” e l’installazione della statua dell’Arcangelo sulla sua cima sono simboli tangibili di questo riconoscimento. L’episodio è entrato nella tradizione popolare e liturgica, rafforzando il culto di San Michele come intercessore nei momenti di pericolo e malattia.

Fonte:

La narrazione dell’apparizione è riportata da Gregorio di Tours, storico franco contemporaneo a papa Gregorio I, nella sua opera Historia Francorum, e dal Liber Pontificalis, una raccolta di biografie papali che include dettagli sugli eventi del pontificato di Gregorio Magno. Queste fonti, pur con qualche variazione, confermano la visione e il suo legame con la fine della peste, tramandati poi nella tradizione romana.

5. Apparizione a Mont Saint-Michel (709 d.C.) – Normandia, Francia

Descrizione:

L’apparizione di San Michele Arcangelo a Mont Saint-Michel, datata tradizionalmente al 709 d.C., è uno degli episodi più affascinanti e leggendari del culto micaelico, che ha dato origine a uno dei santuari più iconici d’Europa. Situato su un isolotto roccioso al confine tra Normandia e Bretagna, Mont Saint-Michel divenne un simbolo della presenza celeste dell’Arcangelo grazie a una serie di visioni che coinvolsero il vescovo Aubert di Avranches, figura centrale di questa vicenda.

All’inizio dell’VIII secolo, la regione era immersa in un periodo di transizione: il cristianesimo si stava consolidando tra le popolazioni locali, spesso ancora legate a tradizioni pagane, e la costa normanna era caratterizzata da paesaggi selvaggi e isolati. In questo contesto, Aubert, vescovo della diocesi di Avranches, ricevette la prima di tre apparizioni di San Michele. L’Arcangelo, descritto come una figura luminosa e imponente, gli apparve in sogno e gli ordinò con voce ferma: “Sono Michele, capo delle milizie celesti. Ti comando di costruire un santuario in mio onore sulla sommità del monte che si erge nel mare”. Il monte in questione era un promontorio roccioso, allora chiamato “Monte Tombe”, circondato dalle maree e accessibile solo in determinati momenti della giornata, un luogo che per la sua posizione elevata e isolata richiamava i tratti distintivi di altri siti micaelici, come il Monte Gargano.

Aubert, però, esitò. Forse dubbioso sull’autenticità della visione o intimorito dalla difficoltà dell’impresa – costruire su una roccia battuta dai venti e dalle maree non era un compito semplice – non agì immediatamente. San Michele tornò una seconda volta, rinnovando il comando con maggiore insistenza, ma il vescovo, ancora scettico, continuò a rimandare. Fu solo alla terza apparizione che l’Arcangelo decise di superare ogni incertezza con un gesto straordinario. Secondo la tradizione, San Michele apparve nuovamente ad Aubert in sogno e, per convincerlo della sua autorità, lo colpì sul cranio con un dito o, in alcune versioni, con la punta della sua lancia. Il colpo non fu letale, ma lasciò un segno tangibile: un foro circolare nel cranio del vescovo, che si dice sia ancora visibile oggi nella reliquia conservata nella cattedrale di Avranches.

Svegliatosi dal sogno, Aubert si rese conto che non poteva più ignorare l’ordine celeste. Toccandosi la testa, trovò il segno del contatto divino e, finalmente persuaso, organizzò i lavori per la costruzione del santuario. Intorno al 709 d.C., sul Monte Tombe fu eretta una prima cappella dedicata a San Michele, scavata nella roccia e destinata a diventare il nucleo di quello che nei secoli successivi si sarebbe trasformato in un’imponente abbazia fortificata. La tradizione narra che il giorno dell’inaugurazione, il 16 ottobre, fu segnato da prodigi, come un’improvvisa bassa marea che rese il monte accessibile ai fedeli, interpretata come un ulteriore segno della benedizione dell’Arcangelo.

Il gesto del foro nel cranio, pur drammatico, è diventato un elemento distintivo della leggenda, simbolo della determinazione di San Michele nel far rispettare la sua volontà. Il santuario di Mont Saint-Michel crebbe rapidamente in importanza, attirando pellegrini da tutta Europa e diventando un baluardo della fede cristiana in una regione spesso minacciata da guerre e invasioni.

Riconoscimento:

La Chiesa Cattolica ha ufficialmente riconosciuto questa apparizione come autentica, considerandola una delle più significative manifestazioni di San Michele in Europa occidentale. Mont Saint-Michel si affermò come uno dei principali santuari micaelici, accanto a Monte Sant’Angelo in Italia, e la sua fama si consolidò nei secoli come luogo di devozione e meraviglia architettonica. La data del 16 ottobre, associata alla dedicazione del santuario, è tuttora celebrata localmente in onore dell’Arcangelo.

Fonte:

La narrazione dell’apparizione è tramandata dal Chronicon Avranchinum, un testo medievale che raccoglie le cronache della diocesi di Avranches, e dalla tradizione locale, arricchita da racconti orali che si sono trasmessi tra i monaci e i pellegrini. La reliquia del cranio di Aubert, con il suo foro, è citata come prova tangibile dell’evento nelle fonti ecclesiastiche della regione.

6. Apparizione durante la peste a Monte Sant’Angelo (1656 d.C.) – Monte Sant’Angelo, Italia

Descrizione:

L’apparizione di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo nel 1656 d.C. si inserisce in un contesto di sofferenza e speranza, segnando un ritorno prodigioso dell’Arcangelo nel luogo che lo aveva consacrato come protettore fin dal V secolo. Questa volta, l’intervento avvenne durante una devastante epidemia di peste che colpì la Puglia, e in particolare la città di Manfredonia e i dintorni del Monte Gargano, nel XVII secolo, un periodo in cui le malattie infettive mietevano vittime senza tregua in tutta Europa.

Nel 1656, la peste bubbonica, probabilmente portata da commerci o movimenti di truppe durante le guerre che affliggevano l’Italia meridionale, si diffuse rapidamente nella regione, seminando morte e disperazione. La popolazione, decimata e terrorizzata, si rivolse al santuario di Monte Sant’Angelo, da secoli meta di pellegrinaggi e simbolo della protezione di San Michele. L’arcivescovo di Manfredonia, Alfonso Puccinelli, uomo di profonda fede e determinazione, prese l’iniziativa di guidare la comunità in una supplica collettiva. Consapevole della lunga storia di interventi dell’Arcangelo sul Monte Gargano – dalle apparizioni del 490, 492 e 493 d.C. – Puccinelli si ritirò in preghiera nella grotta sacra, implorando San Michele di intercedere per salvare il suo popolo.

La risposta divina non tardò ad arrivare. La notte del 22 settembre 1656, mentre l’arcivescovo pregava intensamente, San Michele gli apparve in una visione. L’Arcangelo, descritto come una figura maestosa avvolta di luce, con la spada al fianco e un’aura di potenza celeste, parlò con voce chiara: “Io sono Michele, il tuo protettore. Prendi i sassi di questa grotta, benedicili nel mio nome e distribuiscili ai fedeli. Chiunque li porterà con fede sarà liberato dalla peste”. Questo comando, semplice ma straordinario, offrì una speranza concreta in un momento di crisi assoluta.

Puccinelli obbedì senza esitazione. Raccolse piccoli frammenti di roccia dalla grotta di Monte Sant’Angelo – lo stesso luogo consacrato da San Michele nel 493 d.C. – e li benedisse con un rito solenne, invocando la protezione dell’Arcangelo. I “sassi di San Michele” furono poi distribuiti tra i fedeli, che li accolsero come reliquie sacre, portandoli al collo o tenendoli nelle case come segno di devozione e fiducia. Secondo la tradizione, nei giorni successivi alla distribuzione, l’epidemia iniziò a regredire in modo inspiegabile: i malati guarivano, i contagi diminuivano e la peste, che sembrava inarrestabile, si dissolse rapidamente. Questo evento fu attribuito all’intercessione diretta di San Michele, rinnovando la fede nella sua potenza taumaturgica e nel legame speciale con Monte Sant’Angelo.

I “sassi di San Michele” divennero un simbolo duraturo di questo miracolo. Ancora oggi, i fedeli che visitano il santuario possono riceverne versioni benedette, considerate reliquie sacre e associate alla protezione dell’Arcangelo contro le malattie e i pericoli.

Riconoscimento:

L’apparizione e il successivo miracolo della peste sono stati ufficialmente riconosciuti dalla Diocesi di Manfredonia, che ha tramandato l’evento come parte della storia sacra del santuario di Monte Sant’Angelo. Sebbene non sia una festa liturgica universale come quelle legate alle prime apparizioni, il 22 settembre è ricordato localmente come il giorno della salvezza dalla peste. I sassi benedetti rimangono un elemento distintivo della devozione popolare, custoditi e venerati come testimonianza della presenza attiva di San Michele nella vita dei fedeli.

Fonte:

La narrazione dell’apparizione è documentata nell’Archivio Storico Diocesano di Manfredonia, che conserva gli atti e le testimonianze dell’epoca, inclusi i resoconti dell’arcivescovo Puccinelli e le cronache locali. La tradizione orale, tramandata dai monaci del santuario e dai pellegrini, ha ulteriormente arricchito il racconto, consolidandolo nella memoria collettiva della regione.

Note Esplicative:

Le apparizioni sopra elencate sono considerate autentiche dalla Chiesa Cattolica in base a documenti ufficiali, tradizione liturgica e approvazioni ecclesiastiche. Eventi locali o privati (es. Garabandal, San Miguel del Milagro) non compaiono in questo elenco perché non riconosciuti universalmente dal Vaticano.

Esclusioni:

- Miracolo di Chonai (riconosciuto solo dalla Chiesa Ortodossa)

- Apparizioni locali senza approvazione vaticana universale (es. San Michele Salentino, San Miguel del Milagro)

- Visioni private non ufficialmente riconosciute (es. visione di Papa Leone XIII)

Fonti Generali:

Testi liturgici e omelie papali

“Liber de apparitione Sancti Michaelis in Monte Gargano”

Archivio Storico Diocesano di Manfredonia

Chronicon Avranchinum

Liber Pontificalis